脂肪が体に吸収されるプロセスと脂肪が貯まる原因について!

ここでもまた小難しいお話を1つ。

食事や間食に含まれている脂肪分(脂質)が、どのようにして体に吸収されてるか?

そして、なぜ食べた脂肪分が体に貯まって太っていくのかを分かりやすく解説します。

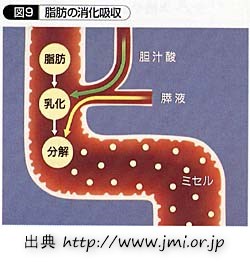

脂肪が小腸から吸収されるプロセス

食事から入ってくる脂肪の大部分は、化学的に安定な中性脂肪(トリグリセリド)です。

この中性脂肪は直接小腸から吸収できないので、リパーゼという脂肪分解酵素によって脂肪酸などに分解されます。

分解された成分には水に溶けやすいものと溶けにくいものがあり、水に溶けやすい成分はそのまま小腸から吸収されるのですけれど、水に溶けにくい成分はそのままでは吸収されません。

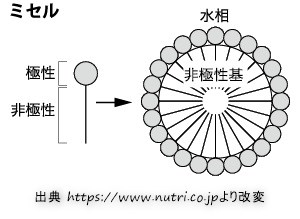

水に溶けにくい成分は胆汁酸などからできているミセルに包み込まれます。

ミセルとは沢山の分子が寄り集まって、水に溶けにくい物質を包み込んで水に溶けやすくした集合体であり、このミセルは水に溶けやすいので小腸に吸収されます。

小腸から吸収された脂肪の行き先

小腸から吸収されたあとのプロセスは複雑で、詳しくは九州大学菅野先生の論文(参考文献に記載)をご参照ください。

一応、簡単に(?)解説すると、

小腸に吸収された脂肪分のうち、炭素数が多いものは細胞内でトリグリセリドというものに作り直され、カイロミクロンという形態となって、毛細リンパ管、リンパ管、胸管という経路を通って血液中に入り、肝臓や脂肪細胞に蓄積されます。

一方、炭素数10-12より少ないものは水溶性である中鎖脂肪酸に分解されて小腸から直接吸収され、その多くがそのまま門脈という大きな静脈から肝臓に運ばれてエネルギー源とされます。

脂肪が体に貯まる原因は?

食べものや飲み物などから体内に吸収されたカロリー(摂取カロリー)が、体で使われる(基礎代謝や運動)より多くなると、吸収されても使われず余ったカロリーが脂肪として貯まってしまい、肥満の原因になるのです。

現在とは違って古代には食糧がいつでも確保できるような状況にはなく、動物は飢餓になっても困らないように、脂肪をたくわえておくような体のシステムを身につけたと考えられています。

ですから、余分なカロリーが脂肪としてたくわえられるのです。

ところが現代では、自動車の普及や力仕事の減少、食糧事情の好転、スナック菓子やスイーツの消費拡大など、消費するカロリーは減少し、摂取カロリーは増加する傾向にあります。

余ったカロリーは脂肪となって内臓や皮下にたまることになります。

肥満になりやすい社会環境になっているということですね。

参考文献

・菅野道廣(九州大学農学部),脂質の消化・吸収,化学と生物,1980,Vol.18,No.10,687-694.

参考サイト

・NUTRI,3-1:各栄養素の消化・吸収部位と動態のキーワード [3] 脂肪の消化吸収[digestion and absorption of lipid::https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch3-1/keyword3/

・公益財団法人 日本食肉消費総合センター,よくある質問,脂肪はどのように消化・吸収される::http://www.jmi.or.jp/qanda/bunrui3/q_054.html

・Kracie:http://www.kracie.co.jp/ph/coccoapo/consultation/himan/couse/?_ga=2.263366537.444128090.1564029823-172778887.1564029823

・看護roo.https://www.kango-roo.com/sn/k/view/2825

・ニュートリー株式会社:脂肪の消化吸収:https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch3-1/keyword3/

・http://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet01.html

・http://www.jmi.or.jp/qanda/bunrui3/q_054.html

・https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch3-1/keyword3/